Aula 9. O final do Cenozóico.

Evolução dos litorais durante o final do Cenozóico.

Introdução

O texto que se segue funciona como a primeira parte deste tema. Este

texto corresponde, essencialmente, a uma introdução à

“lição de síntese” sobre a

evolução dos litorais durante o Cenozóico, em que é

apresentado como exemplo o caso da plataforma litoral da região do

Porto.

A

variação climática no final do Cenozóico: o

porquê da sua inclusão neste programa.

A nosso ver, os litorais nossos contemporâneos não podem

ser vistos desligadamente da sua evolução ao longo do

Quaternário. Isso acontece não só porque existem diversas

marcas ou relíquias dessa evolução que ainda são

patentes aos nossos olhos, mas também porque o passado é,

frequentemente, a chave do presente e contém as explicações

que clarificam muitos dos acontecimentos e da evolução do

presente.

Desde há muito tempo que estes temas nos apaixonam. Todavia,

actualmente, parece-nos que a sua relevância é ainda maior. Com

efeito, as discussões existentes acerca do aquecimento global e do

efeito de estufa têm tido um grande destaque nos media e entre a opinião pública. Parece-nos que, como

geógrafos físicos, através do “recuo” que

caracteriza aqueles que lidam com escalas cronológicas longas, poderemos

ter um papel no esclarecimento da opinião pública e no

equacionamento dos problemas que afectam a Terra enquanto sustentáculo

da nossa existência individual e colectiva.

A visão que perpassa em alguns textos recentes, dos quais

destacámos Riser (1999) e Williams (1998), tem, a nosso ver, um grande

interesse pedagógico, na medida em que faz interagir a ciclicidade da

hipótese de Milankovitch com a distribuição de continentes

e oceanos, comandada pela tectónica de placas. Daí decorrem, como

veremos, consequências importantes para a circulação

oceânica.

Também a tectónica alpina, criando novos relevos, vai

estimular o processo de acumulação de neves que se auto-alimenta,

pelo menos até um certo ponto.

O próprio aumento da produtividade biológica dos oceanos

e, até, a meteorização das rochas (acrescida devido

à formação das cadeias de montanhas) vai consumir CO2

atmosférico diminuindo o papel do efeito de estufa e criando, assim,

condições para o desenvolvimento das glaciações.

Sabemos que existem, ainda, muitas dúvidas, a este respeito.

Não sabemos se alguma vez se saberá explicar todo este processo.

Mas parece-nos que a discussão do mesmo pode ter um papel formativo

importante e levar os estudantes a interessar-se por estes temas e, desta

forma, a realizarem a aprendizagem da complexidade dos fenómenos e das

interacções em jogo, bem assim como do carácter

provisório que têm todas as explicações

científicas .

É evidente que aquilo que lhes será dito é apenas

uma introdução feita em linhas muito gerais, que poderá

funcionar como “aperitivo” para uma disciplina de Geomorfologia do

Quaternário que também existe no curriculum, mas cuja abertura em

termos efectivos, uma vez que também é uma disciplina de

opção, não parece provável a curto prazo, devido

à sobrecarga de trabalho dos docentes da área de Geografia

Física.

O

complexo jogo das interacções na criação de

condições de arrefecimento ao longo do Cenozóico

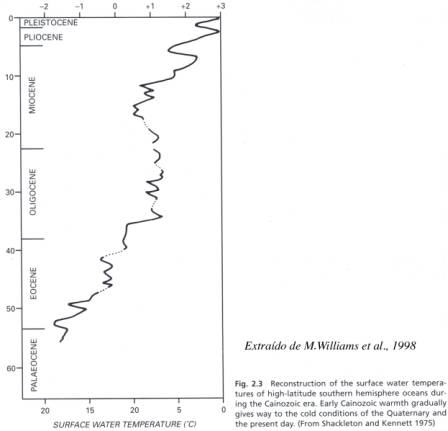

A propósito da variação do nível do mar

vimos como o clima começou a sofrer uma tendência geral para o

arrefecimento a partir de meados do Oligocénico (fig. 65).

Esse aspecto tem uma grande importância no registo sedimentar e

pode ajudar a distinguir entre as formações terciárias e

as quaternárias porque, de um modo geral, se passa de climas que

permitem grandes alterações (com caulinite e gibsite) a

formações aluviais de tipo torrencial, em que os conteúdos

em caulinite e gibsite diminuem drasticamente.

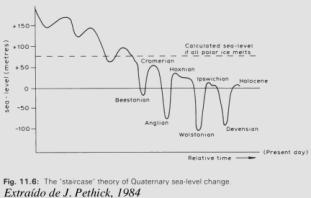

Juntamente com esse arrefecimento aparecem oscilações que

se vão tornando cada vez mais intensas durante a segunda parte do

Pliocénico (curva da direita, respeitante ao registo encontrado em

terra). Essa tendência acentua-se durante o Quaternário, com

fortes variações climáticas (glaciações e

períodos interglaciares, fig. 66) que se traduzem em importantes

variações do nível do mar.

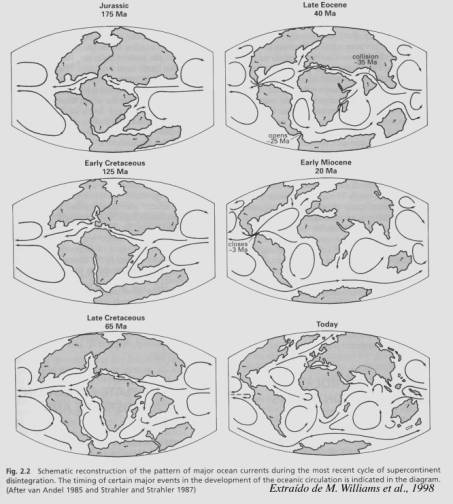

Aparentemente (M. Williams et al., 1998), a modificação

da distribuição dos continentes e oceanos, decorrente da

movimentação das placas litosféricas pode ter tido um

papel muito importante no condicionamento da circulação marinha

em volta da Antárctida.

No início do Cenozóico não havia gelo na

Antárctida. As temperaturas deveriam estar à volta de 18°C

nos mares envolventes. Porém, a subida da Austrália, em latitude,

há 50 MA (fig. 173), bem como a abertura do estreito de Drake abriram

uma passagem que permitiu a formação da corrente circumpolar.

Esta passou a rodear completamente a Antárctida e a funcionar como uma

barreira, impedindo as correntes quentes das latitudes baixas de atingirem

estas latitudes. À medida que se vai dando o arrefecimento, a

criação de mantos de neve vai propiciar o aumento do albedo e o

processo vai intensificar-se por uma retroacção positiva.

Em meados do Miocénico havia já um inlandsis na Antárctida (comprovado pelos blocos transportados pelo gelo

que se encontram no registo geológico).

O reforço dos contrastes térmicos, por sua vez, aumenta a

velocidade dos ventos. Esse facto pode intensificar o upwelling e a produtividade biológica e, por essa via, aumentar a

captação do CO2 pelos oceanos e reduzir a quantidade do CO2

existente na atmosfera.

No final do Miocénico há um arrefecimento que vai

corresponder a uma regressão de 40-50m. Este processo é

concomitante com a secagem do Mediterrâneo, com formação de

enormes quantidades de evaporitos[1]. Este evento foi designado

como “a crise de salinidade do Messiniano” e provocou uma

diminuição geral da salinidade do mar em 6%. Esse facto permite

que o congelamento da água do mar se pode dar a temperaturas mais altas.

E este é mais um fenómeno que reforça o arrefecimento

global, ao permitir a criação de mares gelados com um albedo

importante.

O

aparecimento das condições para as glaciações do

Quaternário

Depois de um certo aquecimento no início do Pliocénico as

condições climáticas deterioraram-se (fig. 174). No final

do Pliocénico começam a encontrar-se blocos transportados pelo

gelo incluídos no registo sedimentar do hemisfério Norte, o que

significa que as glaciações até aí confinadas ao

hemisfério sul e à Gronelândia[2] começam a estender-se

para as grandes áreas continentais do hemisfério Norte.

Esse facto marca o início do Quaternário. É

possível que o fecho do estreito do Panamá tenha

contribuído para o desencadeamento da corrente do Golfo. Ora, o aporte

de águas aquecidas para latitudes elevadas tem como consequência

uma intensificação da queda de neve, o que tem

consequências para o aumento do albedo e para a criação de

retroacções positivas para a glaciação.

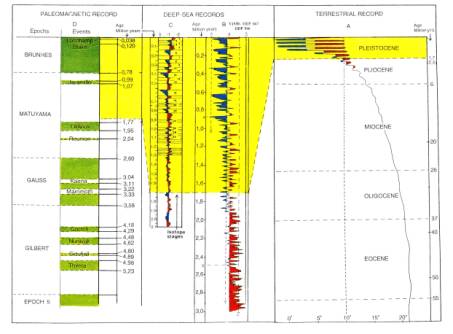

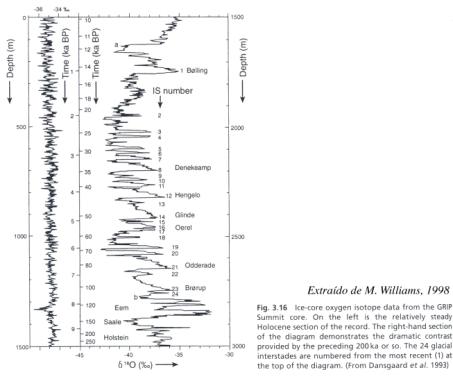

Há cerca de 2,4 MA (fig. 65, repetição) já

havia mantos de gelo nos continentes do hemisfério Norte. A partir

daí observam-se alternâncias rítmicas com um período

próximo de 41.000 anos. Essa situação de

oscilações frequentes e relativamente pouco intensas vai

até cerca de 0,9 MA. A partir daí as oscilações frias

tornam-se muito mais intensas e o respectivo período passa a rondar os

100.000 anos. Essas variações, que são deduzidas da

análise do conteúdo em isótopos de oxigénio dos

sedimentos dos fundos marinhos[3], vêm comprovar a

influência que as variações na órbita da Terra, e as

consequentes variações da quantidade de calor que é recebida

nos diferentes locais, devem ter na determinação das

variações climáticas do passado.

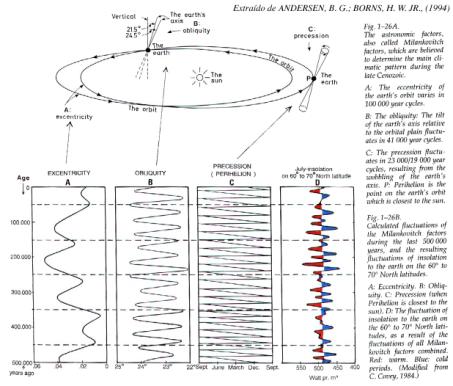

Na figura 175 é possível analisar os diferentes ciclos

que podem influir neste processo: a excentricidade da órbita, com um

período de 100.000 anos, a obliquidade da eclíptica, com um

período de 41.000, e a precessão dos equinócios, cuja

periodicidade pode variar entre 23.000 e 19.000. A conjugação dos

diferentes ciclos produz uma curva da variação da insolação,

em Julho, entre 60 e 70° de latitude Norte, que se adequa muito bem

às variações de temperatura efectivamente verificadas.

Parece evidente, todavia, que as influências exteriores

não podem explicar tudo. Doutro modo, os ciclos

glaciação/interglaciar teriam existido ao longo de toda a

história da Terra, o que não aconteceu (cf. fig. 63). Por outro

lado, as variações na insolação são muito

pouco intensas e é bastante discutido qual o mecanismo pelo qual

são amplificadas de molde a originar as variações

climáticas com que nos deparamos durante o Quaternário.

Uma das hipóteses mais recentes a esse respeito explora uma

ideia já relativamente “antiga” segundo a qual há uma

correlação entre as manchas solares e períodos de

arrefecimento climático. A explicação para essa

correlação poderá estar no facto de que os raios cósmicos

produzem iões que, juntamente com as pequenas partículas da baixa

atmosfera podem criar as bases para o desenvolvimento de nuvens baixas. Estas

têm como resultado final arrefecer a Terra.

Por isso, um factor que aumente a intensidade dos raios cósmicos

provocará um arrefecimento. Ora, as manchas solares relacionam-se com

tempestades magnéticas e reforçam a magnetosfera que, por sua vez

protege a terra dos raios cósmicos. Este processo complexo poderá

explicar por que motivo um menor número de manchas solares (por exemplo,

o mínimo de Maunder que coincidiu com a Pequena Idade do Gelo) acaba por

desencadear um processo de arrefecimento (Lomborg, 2002).

Além disso, o arrefecimento da Terra não se prolonga

indefinidamente. As temperaturas nunca desceram mais do que 5-9° abaixo do

actual. Isto significa que há um feed-back

negativo a partir de certos limiares. Com efeito, se a temperatura descer

muito, a evaporação reduz-se e a queda de neve também, o

que pode contribuir para um balanço negativo de acumulação

para os glaciares envolvidos, diminuir a intensidade do albedo e provocar uma

diminuição da área glaciada ou mesmo o seu

desaparecimento.

Com efeito, há uma notória dissimetria no estabelecimento

de uma glaciação: a entrada numa época fria é muito

lenta, mas a saída da glaciação é muito

rápida (fig. 66, repetição), o que mostra a

existência de um mecanismo de feed-back

negativo que controla a deglaciação. No processo de arrefecimento

funciona um feed-back positivo. Esta

circunstância desenha uma evolução em forma de “dente

de serra” que é típica da evolução

climática durante o Quaternário (fig. 66,

repetição).

É muito interessante pensar nas relações

existentes entre a evolução climática durante o fim do

Würm e a situação da terra relativamente ao ponto da sua

órbita em que se verifica o perihélio.

Com efeito, actualmente o perihélio situa-se no início de

Janeiro. Significa isso que a grande obliquidade dos raios solares para o

hemisfério Norte é compensada por uma maior proximidade do Sol.

Por isso, os invernos do hemisfério Norte não são muito

frios. Porém quanto ao hemisfério Sul, é preciso pensar

que o verão austral acontece quando a Terra está no

perihélio e o inverno austral quando ela está no afélio.

Ora isso vai representar verões tendencialmente mais quentes e invernos

mais frios do que os do hemisfério Norte.

Justamente, a partir de 11.000 BP a situação estava

invertida. Deste modo, o verão do hemisfério norte acontecia com

a Terra no perihélio: esse facto acelera a fusão dos glaciares do

nosso hemisfério. A discussão detalhada desta

evolução pode ser seguida em Riser (1999, p. 202 e seguintes) e

é muito interessante porque explica, entre outras coisas, as

variações climáticas que se sucederam no Sahara no final

do Würm e no início do Holocénico.

Limites

e métodos de estudo do Quaternário

Os limites cronoestratigráficos utilizados para o

Quaternário variam bastante consoante os autores. Tem sido muito

referido o limite de 2,4 MA (Riser, 1999). Porém, já em Williams

et al., (1998) o limite proposto é de 1,8 MA. Como se vê na figura

65, ambas as hipóteses são defensáveis, embora Riser

defenda que o limite de 2,4-2,5 MA é mais utilizável para o

estabelecimento de correlações inter-regionais porque corresponde

a um importante episódio frio e seco que está amplamente

documentado.

E dado o avanço dos conhecimentos neste domínio, é

provável que, no futuro, nos possamos inclinar por uma ou por outra com

base em novos dados que hoje ainda não se encontram ao nosso

alcance….

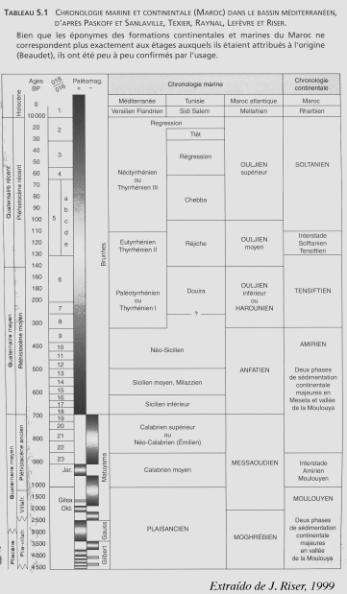

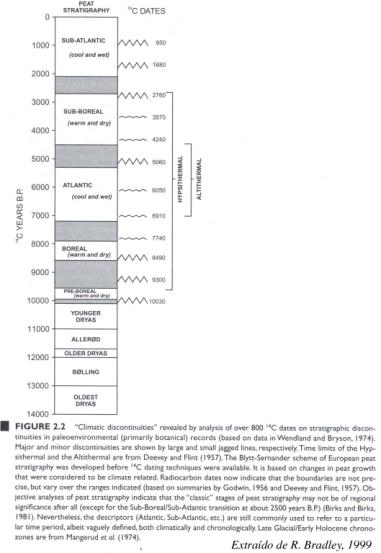

Na figura 176 podemos observar a proposta de Riser (1999) para

cronologia do Quaternário. Já na figura 179 encontramos uma

cronologia pormenorizada sobre o Tardiglaciário e o Holocénico.

Parece-nos muito importante que sejam fornecidas aos estudantes tabelas deste

tipo que lhes permitam orientar-se no meio das datações e

tentativas de correlação que se encontram na literatura

especializada.

É importante referir alguns dos métodos que podem ser

utilizados no estudo do Quaternário (datações por

potássio-árgon, C14, termoluminescência e luminescência

estimulada opticamente[4], paleomagnetismo,

dendrocronologia, estudo das varvas, etc.). É sobretudo importante dizer

que eles se aplicam a horizontes cronoestratigráficos diferenciados e

que alguns deles ainda apresentam um grau de insegurança apreciável,

para além dos custos elevados.

Porém, dada a complexidade do estudo do Quaternário e a

possibilidade de haver recorrência de fácies é evidente que

toda a investigação acaba por se confrontar com a necessidade de

obter datações.

Evolução

do clima durante o Pleistocénico médio

Existe um grande contraste entre a vegetação e a fauna

fini-terciária e a do final do Quaternário. Essa

alteração fez-se ao longo do tempo, à custa de numerosas

oscilações. Porém, uma fase fria e seca cerca de

2,4-2,5MA, bem documentada em todo o mundo (Riser, 1999) estabelece

definitivamente os regimes climáticos típicos do

Pleistocénico e por isso é usado como limite em muitos locais.

Um importante episódio frio e seco foi assinalado na China,

através de um loess excepcionalmente espesso e grosseiro. Na mesma

altura, o planalto do Tibete parece ter sido soerguido algumas centenas de

metros, o que mais uma vez mostra a interferência entre fenómenos

climáticos e tectónicos na produção de eventos

geomorfológicos documentados no registo sedimentar.

As fases interglaciares do Pleistocénico inferior e médio

correspondem a climas quentes com uma vegetação densa. Uma vez

que as condições eram essencialmente biostáticas havia uma

redução acentuada dos fenómenos erosivos em

comparação com os períodos frios, em que, quer a

ablação produzida pelos glaciares quer as condições

periglaciares existentes na sua periferia originavam quantidades muito

apreciáveis de sedimentos detríticos transportados pelos rios

até ao litoral.

Esse facto terá produzido mudanças importantes na

tipologia dos litorais que disporiam de uma maior quantidade de elementos

grosseiros durante os períodos frios e de materiais mais finos e em

menor quantidade durante os períodos interglaciares.

No interglaciar Mindel-Riss (estádio 11 ou Holstein, fig. 176)

teria havido um clima bastante mais quente do que o actual, o que se traduziria

em praias fósseis situadas a altitudes que atingiriam os 20m nas

regiões estáveis. Pensa-se que essas temperaturas anormalmente

altas para um interglaciar poderiam explicar-se, tal como no caso do

interglaciar actual (Holocénico) por uma fraca obliquidade do eixo da

Terra, um perihélio no Outono e uma fraca excentricidade da

eclíptica.

Estas condições teriam permitido uma fusão parcial

da calote da Gronelândia e da parte ocidental da Antárctida.

O Pleistocénico recente:

o Eemiense

No interglaciar Riss-Würm (estádio 5, Emiense), o

nível do mar seria 4-5m mais alto que o actual, nas zonas

estáveis. A curva isotópica da figura 178 mostra que terá

havido 2 máximos de temperatura (e portanto do nível do mar, ver

nota supra) à volta dos 125.000 BP, separados por uma ligeira

regressão. A mesma figura permite dizer que o nível do mar, nessa

altura, terá atingido cotas ligeiramente superiores à actuais.

O

Pleistocénico recente: a última glaciação

O crescimento das calotes de gelo ter-se-á iniciado por volta de

115.000 BP. Na figura 178 é possível identificar diversas fases,

sempre com o desenho típico de “dente de serra”, mas com uma

tendência geral para um aumento do conteúdo em O18, o mesmo

é dizer, para o estabelecimento de uma glaciação. É

possível identificar diferentes fases (fig. 177) a partir das quais

foram definidos os estádios isotópicos que correspondem,

actualmente, a termos correntes no domínio do Quaternário, cujo

sentido é necessário que os estudantes apreendam para poderem

descodificar a literatura recente sobre este assunto.

Dentro das glaciações o clima não foi uniforme.

Assim, é possível identificar os chamados

“estadiais”, que correspondem a fases de frio intenso e os

interestadiais, que são períodos frescos, em quer o clima sofre

uma notória suavização.

Também durante o Tardiglaciar foi possível identificar

ciclos sob a forma de “dentes de serra” (fig. 180). Este ciclos

têm colocado muitos problemas aos investigadores porque dado o

período de duração relativamente curto, não podem

ser associados às variações orbitais.

Os eventos de Dansgaard-Oeschger (Williams et al., 1998) duram entre

1.000-3.000 anos. Podem corresponder a mudanças de 8° na temperatura

média.

Os eventos de Heinrich correspondem a uma escala de 5.000-12.000 anos.

Correspondem a conjuntos de interestadiais progressivamente mais frios que

terminam numa imensa descarga de icebergs.

Com efeito, a possibilidade de obter uma melhor resolução

no estudo e na datação destes fenómenos, permitiu perceber

que cada ciclo pode decompor-se numa fase de arrefecimento progressivo em que o

tamanho da calote aumenta. No estádio final desse crescimento acontece

uma libertação maciça de icebergs que induz um

arrefecimento à superfície da água do mar e diminui a

precipitação no continente próximo. Assim, esta fase fria

é seguida por um rápido aquecimento que inicia um novo ciclo.

O máximo de extensão dos glaciares teve lugar entre

21.000-17000 BP.

O

Tardiglaciar e o Holocénico

No período compreendido entre 13.000 e 12.000 BP verifica-se um

aquecimento em que as temperaturas atingem valores quase semelhantes às

do Holocénico (Bølling-Allerød, fig. 180) com um curto

período frio de permeio (Dryas antigo). Nessa altura, no

hemisfério norte a insolação, durante o verão era

superior à actual e continuou a aumentar até a um máximo

em 11.000 BP. O nível do mar seria cerca de 40 m inferior ao nível

actual (fig. 69).

O Dryas recente interrompe este período de aquecimento. O Dryas

recente durou 1000 anos e implicou avanços dos glaciares escandinavos da

ordem de 30-40km. O nível do mar tornou a descer para cotas de -60m

(fig. 69).

Foi este o último período frio. Depois dele inicia-se o

Holocénico. Aos 10000 BP, o Atlântico já não tinha

gelo à superfície, durante o inverno. As últimas moreias

escandinavas têm datações de 9.200 BP.

Durante o Holocénico as oscilações

climáticas são mais frequentes e muito menos intensas do que nos

períodos anteriores (fig. 180).

Algumas fases de arrefecimento coincidem com fases de

libertação de icebergs no

Atlântico Norte, segundo uma frequência de 1430 anos. O

último evento teria sido a Pequena Idade do Gelo (1450-1890).

Os

litorais durante o final do Cenozóico: enquadramento geral e problemas

metodológicos

Como acabámos de ver, à complexidade da

evolução dos litorais, anteriormente tratada, dada a sua

situação de interface, há que juntar o diastrofismo, que

geralmente tem lugar em faixas de transição entre o continente e

o oceano (fig. 74), as variações climáticas que

aconteceram nos últimos tempos do Cenozóico e as

variações eustáticas delas decorrentes.

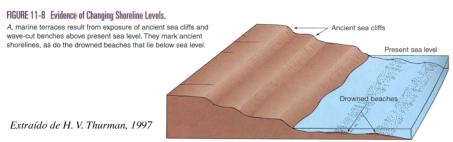

Na figura 181 podemos ver um modelo dos diferentes tipos de

terraços a que as variações cenozóicas do

nível do mar podem conduzir. Já vimos que o processo de

arrefecimento climático e de constituição dos inlandsis levou a que no final do Miocénico tenha havido um arrefecimento

que vai corresponder a uma regressão de 40-50m. A fusão total dos

glaciares da Antárctida e Gronelândia provocaria uma subida do

nível do mar da ordem dos 65-80m (A. Hallam, 1992). Juntando a esses

valores os 120-140 m de variação do nível do mar deste o

máximo do Würm até à actualidade, obtém-se um

valor entre 185 e 220m de diferença entre o nível mais alto e o

nível mais baixo do mar dentro do Cenozóico. Quer isto dizer que,

contando apenas com as variações eustáticas, podemos

encontrar restos de litorais cenozóicos separados por essa

diferença de cotas.

Como estamos, actualmente, num período interglaciar, portanto

caracterizado por um nível relativamente alto do mar admite-se que, de

acordo com os valores acima referidos, poderemos ter antigas linhas de costa

submersas até uma profundidade de 120-140m. As linhas de costa acima do

nível actual do mar corresponderiam a altitudes de 65-85m, isto é

à altura de água que foi subtraída aos oceanos devido

à formação dos inlandsis da

Antárctida e da Gronelândia. Por isso,

admitindo que houve, durante o Terciário, um processo de crescimento dos

inlandsis, mesmo nas áreas ditas

“estáveis”, a tendência é para que os

depósitos mais antigos se situem a cotas mais elevadas. Como

é óbvio, se aceitarmos como correctos os valores de 65-85m para a

espessura da camada de água subtraída ao mar desde o

Miocénico o critério para essa estabilidade será que os

depósitos do Miocénico inferior não devem ultrapassar os

65-85m.

Significa isto que, quando se ultrapassa um valor dessa ordem de

grandeza, começa a haver uma grande probabilidade de a área em

questão ter sofrido um levantamento tectónico (fig. 182). A esse

respeito, a análise da curva da Fairbridge (fig. 183) torna-se bastante

esclarecedora: os pontos mais altos da curva apresentam uma tendência

persistente para a descida, o que poderá relacionar-se com o efeito

combinado do eustatismo e do diastrofismo.

Por exemplo, na Calábria existem oito

linhas de costa quaternárias que se desenvolvem até 177m de

altitude (Riser, 1999), o que significa que se trata de áreas que

estão a sofrer uma subida.

Como seria de esperar isso sucede em muitas outras áreas. Se analisarmos a distribuição dos

depósitos quaternários nas colunas estratigráficas de

algumas cartas geológicas portuguesas, ou mesmo no trabalho de

síntese de Ribeiro et al. (1979)

apercebemo-nos que as formações quaternárias mais antigas

(Siciliano I) se encontram a altitudes de 100-110. Esse facto de per si já nos indica que elas estão muito

provavelmente soerguidas. Mas se isso é assim, então como

utilizar as altitudes para caracterizar e fazer a cronologia dos

depósitos? É óbvio que a ideia das praias levantadas que

se podem seguir do Minho até ao Algarve, que foi referida logo no

início deste programa cai pela base. Com efeito, se os depósitos

estão soerguidos, então é improvável que o seu

soerguimento seja perfeitamente homogéneo ao nível de todo o

país. Poderá haver algumas homogeneidades, sim, mas apenas a

nível local, quanto muito regional e nunca a nível do

país.

Na plataforma litoral da região do Porto, os depósitos

presumivelmente pliocénicos situam-se a altitudes de 124m. Como, em

princípio, de trata de depósitos formado no Pliocénico,

quando o nível eustático já tinha descido algo em

relação à situação pré-glaciar (o inlandsis da Antárctida existiria desde meados do Miocénico, cf.

Williams et al., 1998) o seu soerguimento poderá ser avaliado da

seguinte forma:

Admitindo que a fusão dos inlandsis

corresponderia a uma coluna de água de 82 m (Williams et al., 1998) e

que, no Pliocénico uma espessura entre 60 e 40m já tinha sido

subtraída aos oceanos. Abstraindo dos efeitos tectono-eustáticos,

teríamos:

124 - (82-40)=82

ou 124 – (82-60)=102m

Isto significa uma subida no mínimo de 82m e no máximo de

102m para os depósitos de fácies planície aluvial litoral

(portanto próxima do nível de base) da região do Porto.

Essa subida terá que ser explicada essencialmente pelo diastrofismo.

Porém, também há sectores

litorais a sofrer subsidência (fig. 75). Como vimos atrás, a

região de Veneza está a sofrer subsidência, de tal forma

que o Eemiense, que geralmente aparece entre 2 e 8m, se

encontra aqui a uma profundidade de –70m (Dawson, 1992).

Como é evidente, os depósitos emersos das áreas

“estáveis” ou aqueles que se encontram soerguidos eram os

únicos que eram facilmente observáveis. Os depósitos

cenozóicos em vias de afundimento deverão estar embutidos uns nos

outros, sendo os mais antigos os que se situam a maior profundidade. Por isso,

só por sondagens podem ser observados. É perfeitamente natural,

por isso, que a cronologia do final do Cenozóico das faixas litorais

tenha sido estabelecida com base em depósitos essencialmente

soerguidos…

Com efeito, as designações “clássicas”

para o final do Cenozóico (Calabriano, Siciliano, Milaziano, Tirreniano)

foram definidas no Mediterrâneo, área muito activa tectonicamente,

e onde os depósitos do Cenozóico estão deformados. No

fundo, a atribuição “crono-estratigráfica”

baseada nos critérios do eustatismo foi um grande equívoco, de

que sofreram, durante décadas, os estudos geológicos e

geomorfológicos sobre o Cenozóico do litoral.

Daí a reflexão de Ferreira (1983) a propósito da

hipótese de C. Teixeira sobre a submersão das rias galegas:

“Nesse artigo (1944: Tectónica plio-pleistocénica do

noroeste peninsular) o autor debate-se com uma evidente contradição

que consiste em tentar provar a existência de movimentos

tectónicos recentes com base na presença ou ausência de

praias e terraços, datados pela sua altitude “.

Todavia, o eustatismo existe, como vimos na altura própria e

também no início desta aula.

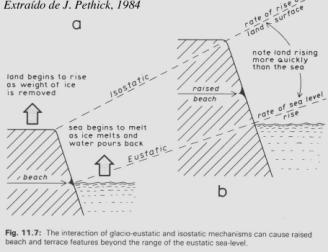

Se reflectirmos sobre a tendência geral de subida dos continentes

relativamente aos oceanos devida a razões de ordem isostática

(fig. 74) é possível que, em alguns casos, as taxas de subida se

assemelhem (Barbosa e Barra, 2000) e que, por isso, depósitos aproximadamente

da mesma idade possam estar a altitudes semelhantes.

Porém, não podemos esquecer a existência de uma

tectónica diferencial. Como veremos no final desta aula, dedicada ao

exemplo do estudo da plataforma litoral da região do Porto, os

fenómenos de neotectónica não podem ser esquecidos e a

área em questão teve, aparentemente, um comportamento diferencial

ao longo do Cenozóico.

Quando se está em situação de levantamento

tectónico, como é evidente, a erosão predomina sobre a

acumulação. Por isso, alguns dos depósitos podem ter sido

destruídos. A sequência dificilmente estará completa (vide

Ferreira, 1983). Além disso, os depósitos geralmente são

muito pouco espessos. Trata-se, geralmente, de pequenos afloramentos, muitas

vezes remexidos, com uma interpretação que tem que ser muito fina

e cautelosa, por causa das recorrências de fácies e da

incidência da neotectónica.

Naturalmente que a melhor forma de compreender este puzzle passa pela datação absoluta dos depósitos. Mas as

técnicas disponíveis não se podem aplicar a muitos deles.

Por exemplo, no litoral do Noroeste da Península, a acidez dos solos fez

desaparecer qualquer vestígio de carbonatos. Apenas métodos do

tipo da termo-luminescência podem ser empregues… e muitas vezes

não existem nestes depósitos, frequentemente cascalhentos, areias

com os requisitos necessários para esse tipo de datação.

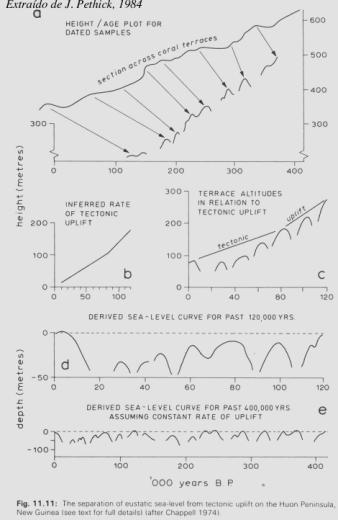

Todavia, em certos locais privilegiados, uma subida tectónica

intensa criou uma espectacular escadaria de terraços de coral. Um caso

muito conhecido é o da península de Huon na Nova Guiné

(figuras 184 e 185, Pethick 1984). Esses terraços podem ser datados

através do método do Urânio-Tório (que permite

datações até a um limite de 500.000 anos). Adicionalmente,

existem dados de O18 (http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/coral/newguinea.html) que permitem representar as

variações de O16/O18 nos recifes de coral fóssil e

também no coral vivo.

A datação dos diversos níveis de terraços,

juntamente com o conhecimento de alguns pontos chave de uma curva bem

estabelecida de variação do nível do mar permitiu calcular

uma curva do levantamento tectónico (fig. 185, C) e deduzir, a partir

daí, uma curva derivada da variação do nível

do mar durante os últimos 400.000 anos. Isto é: foi

possível separar a movimentação tectónica e o

eustatismo, e isso corresponde à resolução de um problema

que afectou os estudiosos destes temas durante décadas, desde que se

teve consciência do interesse do estudo dos terraços marinhos e

das interferências quase inextrincáveis entre tectónica e

eustatismo na sua formação.

Noção

de terraço. Formação dos terraços do litoral

Segundo Moreira (1984), “terraço marinho é um

depósito de sedimentos litorais (de praia ou de plataforma) que aparece

a um nível diferente do que foi construído, devido a

variações do nível do mar”. Nesse sentido, os

terraços submersos da figura 181 também são

terraços marinhos.

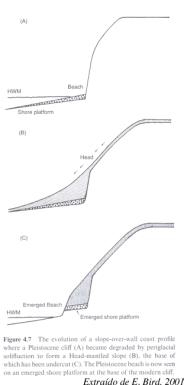

A figura 186 mostra, de forma esquemática, as fases de

formação de um terraço marinho:

- Período

interglaciar: aumento do declive da vertente devido ao escavamento feito

pelo mar na sua base. Formação de uma plataforma de

erosão com uma cobertura sedimentar de origem marinha;

- Fase de

glaciação: Regressão marinha. O depósito

marinho é coberto por uma formação solifluxiva de

origem continental;

- Novo período

interglaciar: a transgressão marinha faz recuar a vertente criando

uma nova arriba. O antigo depósito marinho foi transformado num

terraço coberto por um depósito solifluxivo.

A figura 187 mostra uma fotografia de uma situação

idêntica à descrita no esquema. Este tipo de

ilustração parece-nos muito interessante porque permite uma

apreensão visual imediata de um fenómeno relativamente complexo.

Além disso, este esquema é particularmente útil para a

compreensão do que se passa na plataforma litoral da região do

Porto, de que nos ocuparemos noutro local.

Bibliografia utilizada

ANDERSEN, B. G.; BORNS, H. W. JR., (1994) - The Ice Age World, Scandinavian University Press, Oslo, 208 p.

BARBOSA, B. A. P. S., e BARRA, A., (2000) – Problemática da

cartografia dos depósitos quaternários, Estudos

do Quaternário, nº 3, APEQ, Lisboa, p. 15-20

BIRD, E. C. F., (2001) – Coastal

Geomorphology. An introduction, J. Wiley & Sons, 322 p.

DAVEAU, S., (1993) - A Evolução

Quaternária da Plataforma Litoral, O Quaternário em Portugal.

Balanço e Perspectivas. Lisboa, APEQ, Colibri, p. 35-41.

FERREIRA,

A. B. (1983) - Problemas de evolução

geomorfológica quaternária do noroeste de Portugal,

Cuadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe, nº 5,

VI Reunion do Grupo Español de Traballo de

Quaternario, A Coruña, p. 311-330.

FERREIRA, A. B., (1993) – As rañas em

Portugal: significado geomorfológico e estratigráfico, O

Quaternário em Portugal. Balanço e Perspectivas. Lisboa, APEQ, Colibri, p. 7-15.

FRANCO, H., (1998) - Millennial scale climate variability: A low-order

model relating Heinrich and Dansgaard-Oeschger events, http://es.epa.gov/ncer_abstracts/fellow/98/franco.html

(arquivo encontrado em Novembro de 2002).

LOMBORG, B., (2002) – The skeptical environmentalist -

measuring the real state of the World, Cambridge Univ. Press, 515 p.

MOREIRA, M.E.S.A., (1984) - Glossário de

Termos Usados em Geomorfologia Litoral, Estudos de Geografia das Regiões Tropicais, Nº 15) - C. E. G., Lisboa, 167 p.

PETHICK,

J. - (1984) - An Introduction To Coastal

Geomorphology, London, Edward

Arnold, 260 p.

RIBEIRO,

A. et al., (1979) - Introduction

à la Géologie Générale du Portugal, Serviços Geol. Portugal, Lisboa,

114 p.

RISER, J., (1999) - Le Quaternaire;

Géologie et Milieux Naturels, Dunod, Paris, 320 p.

WILLIAMS, M. A.J., DUNKERLEY, DE DECKKER, D. L. P., KERSHAW, A. P., STOKES T. J., (1998) - Quaternary Environments,

2ª ed. Edward Arnold, London, 329 p.

http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Giants/Milankovitch/milankovitch_2.html

http://es.epa.gov/ncer_abstracts/fellow/98/franco.html

http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/coral/newguinea.html

http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/pubs/tudhope2001/tudhope.html

http://www.usd.edu/esci/Figuras/BluePlanet.html

Aula Prática:

Análise sedimentológica (granulometria e morfoscopia) de

depósitos fluviais, de terraços marinhos e de depósitos

solifluxivos.

Figura 174:

Reconstituição das temperaturas de superfície dos oceanos

nas altas latitudes setentrionais durante o Cenozóico. As temperaturas

elevadas do início do Cenozóico deram, gradualmente, origem a

condições frias durante o Quaternário.

Figura 65

(repetição): Variação climática no final do

Cenozóico (extraído de Andersen e Borns, 1994)

Figura 175: Os ciclos

de Milankovitch

Figura 176: Proposta

de Riser (1999) para uma cronologia do Quaternário

Figura 177: Os

estádios isotópicos: os últimos 140.000 anos

Figura 178: Curva

isotópica para a Gronelândia. Dados extraídos de ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/paleo/icecore/greenland/summit/grip/isotopes/gripd18o.txt

Figura 179:

Cronologia do Tardiglaciar e do Holocénico

Figura 180: Curvas

isotópicas do Tardiglaciar e do Holocénico

Figura 181:

Evidência de variações do nível do mar:

terraços marinhos emersos e submersos

Figura 184: Os

terraços de coral na Península de Huon (Nova Guiné)

Figura 186: Processo

de desenvolvimento de um terraço marinho

Figura 187:

Fotografia da situação descrita na figura 186.